スフィンゴ脂質およびセラミドの命名事始め

2023.10.16

花田賢太郎*

*, 国立感染症研究所 品質管理研究センター

ドイツ人医学者Thudichum(ツーディヒャム)が脳の脂質成分をその当時としては網羅的に解析し、それまでに知られていたグリセロリン脂質とは異なりアルカロイドに脂肪酸が結合している成分を見出して、その謎めいたアルカロイドにスフィンゴシン(初期はsphingosineではなくドイツ語相当のsphingosinと表記されていた)と命名した1884年、もしくは当該成分を予備的に発表した1874年がスフィンゴ脂質研究の幕開けとされています(Thudichum 1884)(別ページに掲載した『セラミド研究史概略』についても参照)。

脳brainのラテン語はcerebrumです。Thudichumは、グルコースと似て非なる性状を持ち脳に豊富に存在する糖を「脳の糖」という意味でセレブロースcerebroseと名付け、その糖を結合した脂質様物質をセレブロシドcerebrosideと命名しました(これらは現在の物質名で言えばそれぞれガラクトースgalactoseとガラクトシルセラミドgalactosylceramideに相当します)。スフィンゴミエリンsphingomyelinは、スフィンゴシンと脂肪酸の結合物にさらにリン酸を持つ成分sphingomyelinとして1884年の時点で現在と同じ命名がされています。

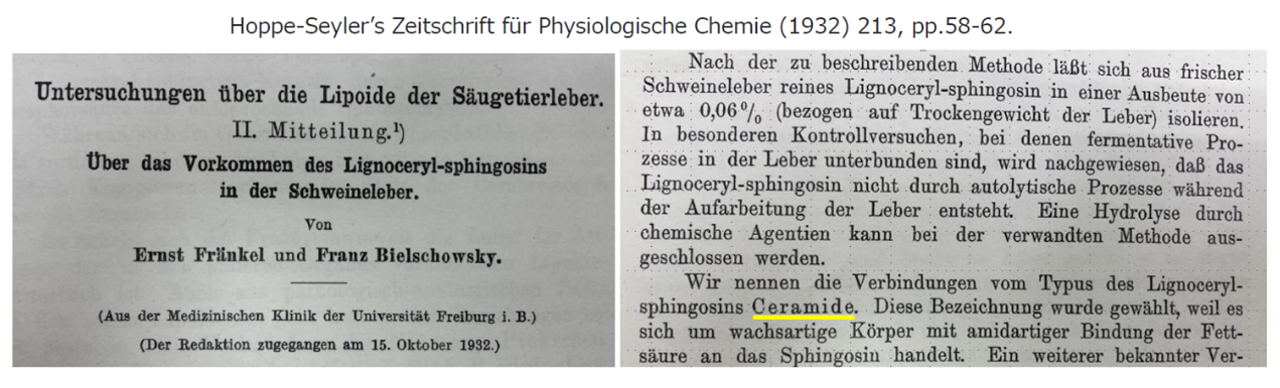

一方、スフィンゴシンと脂肪酸の結合した構造の呼び方はその当時はまだなく、スフィンゴシンのアミノ基に脂肪酸がアミド結合している化学構造はN-palmitoylsphingosineやacylsphingosinesなどと記載されていました。この構造を包括的にceramideと初めて呼んだのはドイツ・フライブルグ(Freiburg)大学の研究者による1932年の論文中のようです(Fränkel&Bielschowsky, 1932; この文献に至った経緯は以下参照)。

2018年春、セラミド研究会編集によるムック本『セラミド研究の新展開』の編集作業をしている際、セラミドceramideという用語の初出はいつなのかが気になり出しました。

Sphingosine(当時の表記はSphingosin)という用語の初出であろうThudichum の1884年の論文(250ページを超える成書です)であろうと推測していましたが、この論文中にceramideらしき言葉は出てきません。今でいうところのセラミド類はThudichum の論文中ではN-acyl-sphingosinという表記なのです。さて、どうすれば見つけられるのか?スフィンゴ脂質研究の黎明期のことに触れたいくつかの総説にもあたってみたものの、私の調べた限りでは明記されていませんでした。結局、ceramideというkey wordをPubMed検索して得たリスト中で最も古い1940年代の論文に先ず目星をつけ、それを取り寄せて読んでceramideに言及している箇所において引用されている「PubMed検索対象になっていないさらに昔の論文群」へと遡っていくという作業をしていった結果、1933年のドイツ語論文にたどり着きました[Fränkel E, Bielschowsky F, Thannhauser SL (1933) Untersuchungen uber die lipoide der saugetierleber. III. mitteilung. Uber ein polydiaminophosphatid der schweineleber. Hoppe-Seyler’s Z Physiol Chem (in Germany) 281:1-11]。

2024年4月に至るまで上記論文がセラミド命名論文と思っていたのですが、本研究会の木原会長とともに日本生化学会の雑誌「生化学」にセラミドに関する特集号を編む作業の一環として、谷口博士(金沢医科大)とセラミドの初出文献について再検討をし、1932年のFränkel&Bielschowskyの論文にすでにCeramideという術語が登場していることを見出しました。以下に紹介するこの論文の当該箇所の記述から考えて、この部分が正にセラミド命名の事始めと思われます。当該論文におけるタイトル・著者の部分とceramideという用語の初出箇所の写真を当該論文出版社の許可をもらって下に示します。

以下はドイツ語の論文タイトルを英訳したものです:

Studies on the lipids of the mammalian liver.

II. Communication

On the occurrence of lignocerylsphingosine

ちなみに英訳タイトル中の「lignoceroylsphingosine」は「C24:0-ceramide」に相当します。また、上掲写真中で黄色下線を付けたCeramideという語のある箇所の前後の原著ドイツ語文とその英訳および和訳は以下のとおりです:

原著:Wir nennen die verbindungen vom typus des lignocerylsphingosins ceramide. Diese bezeichnung wurde gewählt, weil es sich um wachsartige körper mit amidartiger bindung der fett-säure an das sphingosin handelt.

英訳:We call the compounds of the lignoceroylsphingosine type ceramides. This name was chosen because they are waxy bodies with amide-like binding of the fatty acid to the sphingosine

和訳:リグノセリルスフィンゴシン型の化合物群を我々はセラミドと呼ぶ。この名を選んだのは、これら化合物がスフィンゴシンに脂肪酸がアミド様結合しているという特性を持った蠟質体だからである。

1932年に生まれた造語ceramideは、セレブロシドの脂質骨格となるアミド結合型構造を暗示する語感を持ちつつ、言いやすく書きやすいという実用性にも優れた秀逸な用語と思います。

実は、本論文はセレブロシドという言葉の由来となった脳ではなくブタ肝臓に由来するN-acyl sphingosinesの解析結果を記載しています。よって、この脂質が脳組織以外にも広く存在することを踏まえて、あえてcerebrum の語感をもたない語句、例えばsphingamideといった造語を考えだして命名をしたとしてもおかしくはなかったと思われます。Ceramideという用語に至った経緯には本論文中に記載されていない歴史の綾があるのかもしれません。

参考文献

Fränkel E, and Bielschowsky F (1932) Untersuchungen über die Lipoide der Säugetierleber. II. Mitteilung. Über das Vorkommen des Lignoceryl-sphingosins in der Schweineleber. Hoppe-Seyler’s Z Physiol Chem (in Germany) 213:58-62

Sourkes TL (2004) The discovery of lecithin, the first phospholipid. Bull Hist Chem 29:9-15

Thudichum JLW (1884). A treatise on the chemical constitution of the brain (London: Bailliere, Tindall, and Cox).

付記

本原稿は,国立感染症感染研所のWEBページの一つの記事として作成した(2018年9月4日)内容に,セラミド研究会のWEBページに移動すべく,多少の改変を加えた(2023年6月21日)ものである.

本コンテンツの改訂履歴

2024年4月30日:著者の所属部署名の改称;セラミド初出文献の訂正.

本コンテンツの著作権所有者は著者に帰属し,日本セラミド研究会(札幌,日本)は本コンテンツを当会Webサイトへ掲載できる非独占的通常実施権者になっています.

本コンテンツは,クリエイティブ・コモンズ の定めたCC BY 4.0ライセンスの条件で掲載しており,著者と著作権所有者が明記され,かつ,日本セラミド研究会からの出版物である旨が引用されていることを条件として,他の会での使用,配布,または複製は許可されています.これらの条件に準拠していない使用,配布,または複製は許可されていません.

CC BY 4.0ライセンスの内容については以下URLを参照してください.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/